104

104

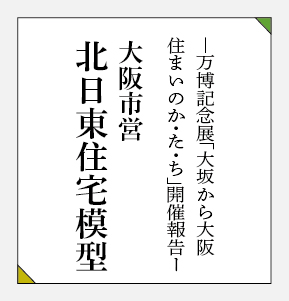

これ、ぜんぶ風呂道具!?見立てで遊ぶ造り物

象のような形をしている造形物、これは一体何でしょうか。

よく見ると、頭は浴衣、胴体は五右衛門風呂の桶、鼻は軽石、牙は湯沸かし用の鉄砲、足は小桶、目と爪は体を洗うぬか袋、そして尾は手拭いと、すべて江戸時代の風呂場で使われていた道具一式でできています。これらを組み合わせて、象の姿に見立てて作られているのです。

こういった飾りを「造り物(つくりもの)」といいます。「造り物」は、祭礼の際に神仏への奉納の意味を込めて、町家の軒先や街路に飾られた立体的な装飾です。江戸時代後期の大坂を中心に盛んに作られ、やがて全国にも広がっていきました。題材は、祝いごとや流行の芸能、話題の出来事、昔話などさまざまです。江戸時代に出版された資料『造物趣向種(つくりものしゅこうのたね)』に材料や図が記されており、自由な発想とユーモアを感じ取ることができます。

当館は、2001年の開館時に「嫁入り道具一式の獅子」など複数の造り物を制作し、常設展示室の町家の店の間に展示をしてきました。「これは何やろ?」「何でできてるんかな」と語り合う観覧者の様子を見ていると、造り物は奉納品であると同時に往来する人々を知的に楽しませるものだと感じます。

今回、万博記念展「都市の祝祭-造り物から博覧会へ 賑わうまち大阪-」の開催にあたり、新たな造り物を4点制作しました。先ほど紹介した「風呂場一式の象」に加えて、「塗り物一式の海老と赤貝」「桶一式の石燈篭」、「茶道具一式の淀川曳舟」です。江戸時代の町人の自由な発想と表現を、ぜひ会場で体感してください。

服部麻衣 (大阪くらしの今昔館学芸員)