104

104

―万博記念「大坂から大阪 住まいのか・た・ち」開催報告― 大阪市営北日東住宅模型

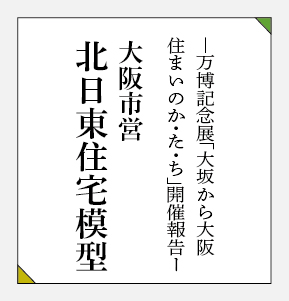

万博記念展「大坂から大阪 住まいのか・た・ち」の開催

大阪・関西万博の開催で国内外から多くの来訪者が集まるこの機に、大阪の都市居住文化の魅力を発信する展覧会「大坂から大阪 住まいのか・た・ち」を開催しました(4月26日から7月27日)。インバウンドだけではなく、初めて大阪を訪れる日本の方にも、大阪の歴史と居住文化を理解いただけるように、江戸時代の大坂を代表する豪商の屋敷絵図や浪花の名所絵、天神祭りの錦絵のほか、建築模型や家具など多彩な資料を展示しました。

会場は近世コーナー、近代コーナー、公的住宅を紹介するコーナーの3部構成としました。近世のコーナーは「水運の商都」・「天下の台所」として繁栄した江戸時代の商人の住まいと蔵屋敷を中心に、近代コーナーは人口・面積ともに日本一の都市となった「大大阪」の郊外住宅や別荘、近代長屋を紹介しました。公的住宅のコーナーでは近代化の一方で、都市環境の悪化や住宅難といった都市問題の解決策として供給された様々な公的住宅を紹介しました。

大阪市が手掛けた近代集合住宅

明治以降の大阪は、工業を中心とした産業の振興と経済の発展により人口が増加し、市域が拡張するに伴い、交通、水道、電気、ガスなどのインフラが整備され、近代都市として大きく飛躍しました。その一方で、急激な産業と経済の発展は、都市環境の悪化、人口集中による市内の過密化、住宅難、家賃高騰、無計画な住宅建設による不良住宅地の発生といった問題も引き起こしました。

こうした都市居住の問題に対し、さまざまな公的住宅が供給されるなか、昭和6年から昭和8年にかけて、日本橋界隈の密集市街地に鉄筋コンクリート造の3階建ての集合住宅が建設されました(昭和6年下寺住宅・同7年北日東住宅・同8年南日東住宅)。これらは構造・構成・設計を工夫し、最先端の技術や設備が取り入れられた。各戸にガス、水道、水洗便所、ダストシュートなど充実した設備を備え、共用設備として洗濯場や物干し場等も設置され、ハード面だけでなくソフト面にも配慮されていました。

デザインは、装飾を排し機能性や合理性を追求するモダニズムの形態を採用していました。大きく穿たれた開口部、庇、窓台など、水平性が強調され、規則的に配置された煙突と塔屋がアクセントとなって外観を引き締め、数あるモダニズム建築のなかでも秀逸なデザインで、名建築と評されました。夕飯時になると、屋上の煙突からいっせいに煙が上る様子から「軍艦アパート」と呼称されるようになりました。

設計に携わったとされる、大阪市土木部建築課の本多正道、新名種夫、伊藤正文らは、市の技師としての活動だけでなく、昭和2年に設立された「日本インターナショナル建築会」に所属し、当時のモダニズム運動の旗手として建築会の第一線で活躍していました。

日本インターナショナル建築会」は、近代モダニズム建築運動の高まりのなかで結成された運動組織で、「インターナショナル」と「ローカリテイ」を融合した日本独自のモダニズム建築のあり方を追求することを志向していました。昭和2年に結成され同8年に解散となりますが、下寺住宅・北日東住宅・南日東住宅は、まさに建築会の活動期間に建設されており、その外観・ディテールはモダニズム建築の特徴をそのまま表しています。

北日東住宅模型の製作

公的住宅コーナーの中心展示として、竣工時の北日東住宅の模型を製作しました。軍艦アパートの中でデザイン的に最も評価が高いこと、コンパクトに纏まった配置計画で、模型の製作に適していることが大きな理由です。

製作にあたっては、大阪市の調査報告書に掲載されている配置図、平面図、立面図、解体前調査による実測図面、記録写真・解体写真等を資料としました。また、建築時の図面が残っていないため、北日東住宅と前後して建設され、担当者も共通する下寺住宅、南日東住宅の当初図面、仕様書も参考としました。

住棟の配置計画

道路および敷地境界に面して住棟を置き、敷地内部に中庭をつくる住棟配置で、2号館と3号館に囲まれた中庭の中心にシンプルな屋外灯が設置されています。この屋外灯は北日東住宅のシンボルのひとつとして、模型でも再現することとしました。図面が残されていないため、解体前の記録写真から形状、高さを確認しました。また、敷地内にある樹木も、記録写真から樹種を推測しました。

住戸内部の表現

住戸は標準的な普通向住宅のほか、1階の接道側が土間の店舗向住宅や、1室型の単身者住宅が設けられました。模型では3号館3階の南東角部分の屋根を造らず、住戸内部を表現しました。3階は単身者用の住戸が配置されており、各戸に便所がないため、共用の便所と炊事場が設けられていました。

外観・意匠

窓台、庇を連続させ、水平性を強調しながらも、規則的に切り離し、高さと奥行きを変えた庇やベランダが、ファサードにリズム感と陰影を生み出しています。

煙突は上部が矩形に折れ曲がり、小窓が規則的に並ぶシンプルかつ特徴的意匠となっています。小窓はペイントの表現ではなく、打ち抜きとしました。

妻壁や、正面の要所に配された円窓も外観上の大きな特徴となっています。円窓の庇は中心部を膨らませることで立体感が増し、その意匠性と存在感が強調されています。

シンプルなデザインながら庇・窓台・ベランダスラブの高さと奥行を変化させた手法が外観にリズム感と陰影を与えている

モダニズムの名建築といわれた北日東住宅。竣工から70年以上が経過し、老朽化により解体されました。今回、模型を製作したことで、多くの人に在りし日の姿を伝えることができました。また、当時の都市居住政策の意欲と先進性を検証し、大阪の都市居住史における公的住宅の意義と成果を再評価することができました。この後も、機会を設けて北日東住宅模型を公開していきたいと思います。

深田智恵子 (大阪くらしの今昔館学芸員)