104

104

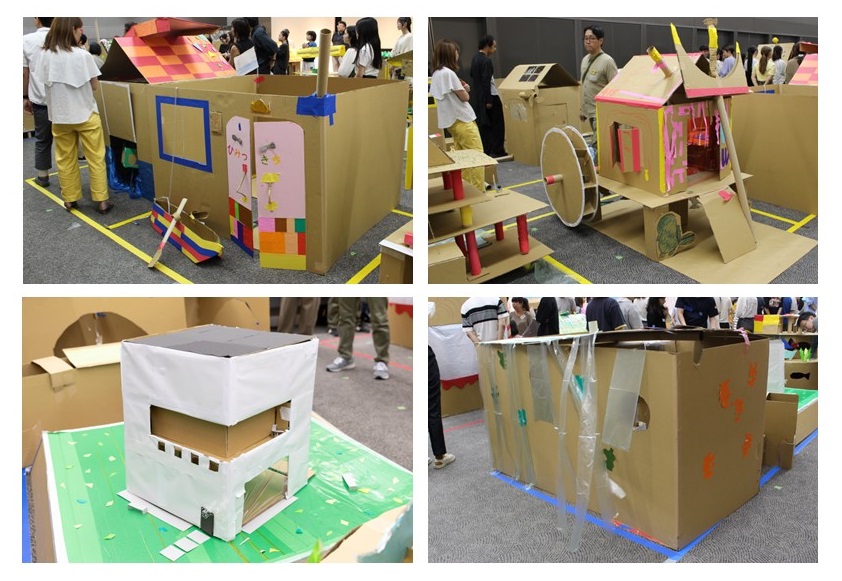

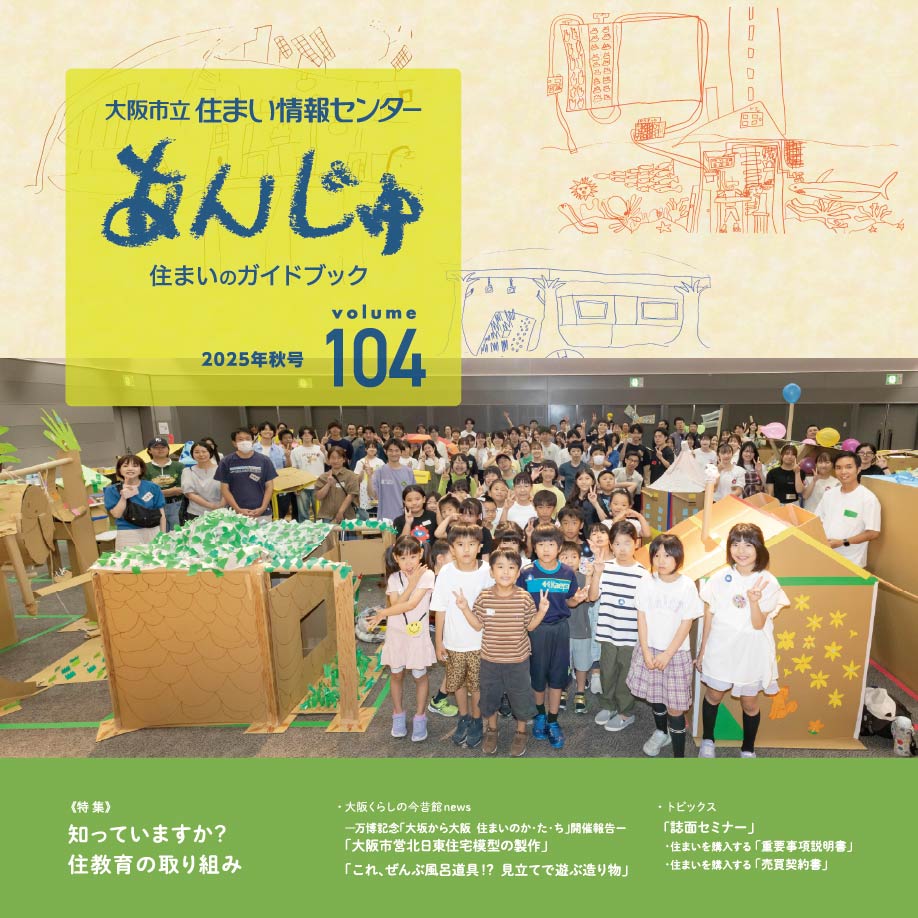

いろんな人と家が集まってまちができる!体験型住教育〜まちつく万博〜

設計から解体まで2日間のワークショップ

住まい情報センターで毎年夏に開催している小学生向けワークショップ通称「まちつく」。2025年は「まちつく万博〜未来につながるまちをつくろう〜」と題し、2日間にわたって開催された。

正式名称は、「まちをつくろう 住まいと暮らしのワークショップ2025 親と子の都市と建築教室(第25回)」。参加したのは30組の小学生とその保護者で、一組が一つの家を造る。

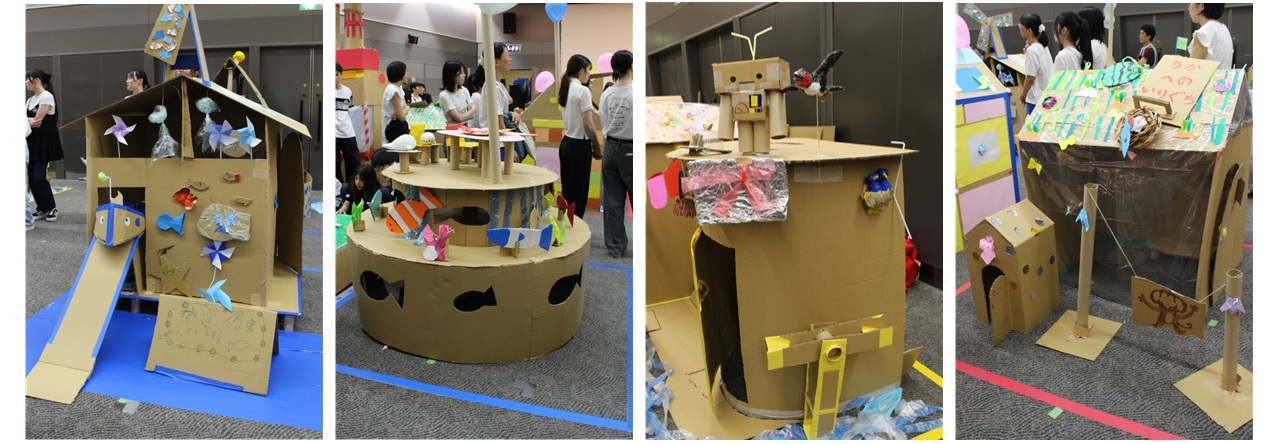

1日目は万博や世界のまちについて学ぶところからスタート。その後、「海」「太陽」「川」「山」の4つのグループにわかれて、それぞれのテーマから考えた造りたい家をスケッチした。そしてダンボールなどを材料に、2日目と合わせておよそ5時間かけて家を造り上げた。

「動物も住みやすい家がいいな」

最後は全て解体して、資材を分別し、更地になったら解散だ。せっかく建てたものを解体するのは惜しいが、思い入れのあるものを大切にする気持ちに気づいたり、リサイクルを体験したりと、片付けまで全てが学びの機会になっているという。

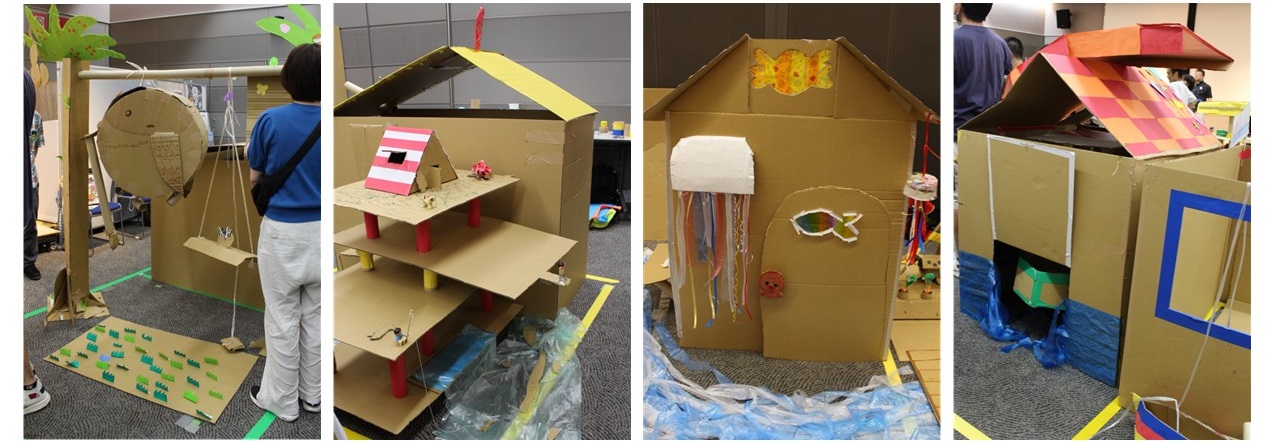

助け合い、コミュニケーションの大切さを知る

「建築教室」とある通り、「まちつく」は設計、施工、解体までを体験できるワークショップだ。2000年に「家をつくろう(いえつく)」として始まり、2011年からは「まちをつくろう」に変えて毎年開催している。「いえつく」では一つの大きな家をみんなで造っていた。「まちつく」では、一つ一つの家が集まるとそこが「まち」になることを体験できる。

まちなみがあらわれてきた。

子どもたちは「まちつく」でどんなことを学ぶだろうか。進行役を務めた建築士の浅井駿平(あさい しゅんぺい)さんに聞くと、「この場で自分の家を造るためには譲り合いや助け合いが必要です。建築やまちづくりにおけるコミュニケーションや関係性づくりの大切さが伝われば嬉しいです」と語った。

大学生ボランティアの学び場

子どもたちのスケッチは有機的な形だったり、複雑な構造だったり、どうやって建てるのか想像できないほどユニークなものばかり。それを建築の知識がほぼない参加者が、たった2日間で家を造り上げられるのは、大学生と建築の専門家が徹底的にサポートしてくれるからだ。

プロの建築士の力を借りて実現した。

「まちつく」は大阪市立住まい情報センター、(一社)日本建築学会近畿支部、(公社)大阪府建築士会建築の三者が共同で開催している。建築士や住宅の専門家などに加えて、当日は大学生のボランティアスタッフが大勢参加する。今回はのべ80人を超える大学生が参加した。

浅井さんは「学生たちは開催の数ヶ月前からスタッフ集めや、チラシ制作などの準備にも携わっています。当日は子どもたちやプロの建築士との協働を通して多くの気づきがあるはずです。建築士を目指すことや、まちづくりへの関心を持つきっかけになれば」と話す。

各グループをまとめる学生リーダーのみなさんに聞くと「他大学の人と交流できるすごくいい機会になっている」「子どもたちの発想力に圧倒される」「完成すると圧巻でまた来年も参加したい」といった声が上がった。

「学生たちや若い建築士たちといろんな学びの場をつくっていきたいです」

(左から近畿大学・江口真椰(えぐち まや)さん、滋賀県立大学・小澤将弥(おざわ まさや)さん、関西大学・富岡冬佳(とみおか ふゆか)さん、近畿大学・住谷天歌(すみや てんか)さん)

ものづくりの楽しさを体験

参加者に感想を聞くと子どもたちは「造るのが楽しかった!」「建築に興味があって参加した」「大学生がたくさん手伝ってくれたから完成した」「来年もやりたい」と、元気いっぱいに答えてくれた。保護者からは「子どもたちが思う存分、やりたいほうだい造る機会なので参加した」「他の子どももみんなアイデアがすごい」「学生さんも、専門家もしっかりサポートしてくれるので助かりました」といった声が上がった。

テーマに合わせて、船や発電設備を造った参加者も。

みんなのアイデアに感嘆の声が何度も上がった。

「どんな家にするか自分で考えて、設計図を描いて、施工するという過程を経験することで、ものづくりの面白さに触れることができます。最終的には全員が家を完成させるので、成功体験にもなる。6年間連続で参加して、次はボランティアをしたいと言っている参加者もいます。何か少しでも心に残ってくれたらうれしいです」と浅井さんは語った。