103

103

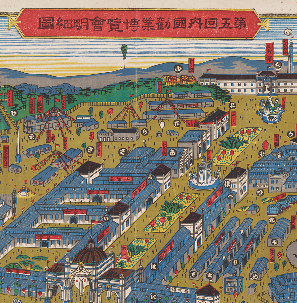

大阪における博覧会のはじまり 「第五回内国勧業博覧会明細図」

大阪市の市章である「澪標」がタイトル枠の意匠として横向きに配置されている

現在開催中のEXPO2025大阪・関西万博では、日本全国および世界各国から大阪に人と物が集まり、文化交流が行われています。

明治36年(1903)に初めて大阪を会場に開催されたのが「第五回内国勧業博覧会」です。内国勧業博覧会は外国の新技術の紹介と国内産業の発展を目的に政府直営で行われました。天王寺を第一会場、堺の大浜を第二会場とし、国内の農水産物、工業品、美術品のほか世界18カ国から、最新技術の粋を集めた自動車など、27万点を超える出品がありました。

この会場図には、黒丸に白抜きの文字で「いろは順」に見学順路が示され、中央の工業館、農業館、水産館、林業館からスタートし、右側の動物園や海外の出展館、奥の美術館と大林高塔、そして最後に左側のウォーターシュートや不思議館などを巡るコースになっています。また、左枠外には第二会場の堺水族館、右枠内には、「聖徳太子千三百年御聖忌」に向けて鋳造され、この博覧会で披露された四天王寺大釣鐘が描かれています。

当時の大阪市の人口は約100万人。博覧会の5か月の間に会場には435万人が訪れ、大変な賑わいだったことでしょう。前年に発行された『大阪と博覧会』では、交通案内や博覧会紹介に加え、大阪の歴史や気候、市政・商工業、市中の見物、府下の名所旧跡など幅広く解説され、博覧会による波及効果の広がりを感じます。経済効果も大きく、その後も大阪では大小数々の博覧会と冠した催しが開催されることとなります。

本資料は万博記念展「都市の祝祭-造り物から博覧会へ賑わうまち大阪-」で展示します。ほかにも大阪で開催された博覧会の資料が並びます。ぜひご覧ください。

服部 麻衣 (大阪くらしの今昔館学芸員)