103

103

対談 好きと熱意で一緒につくってきた落語大会 -大阪くらしの今昔館 子ども落語大会の20年-

「大阪くらしの今昔館 子ども落語大会」は、平成18(2006)年に始まりました。

今年、令和7(2025)年に第20回を迎えます。今では子ども落語の登竜門的な存在となった大会を、笑福亭学光さんと増井館長(大阪くらしの今昔館館長)が振り返ります。

笑福亭 学光(しょうふくてい がっこ)さん

増井 正哉(ますい まさや)

(大阪くらしの今昔館館長)

今昔館から天満天神繁昌亭へ

増井 子ども落語大会が今年で20回を迎えます。学光さんの提案がきっかけで始まり、第1回からずっとかかわってくださっています。

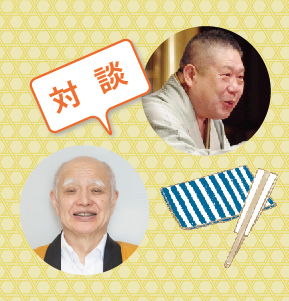

学光 今昔館を盛り上げていこうという会議に招かれた時でした。今昔館には落語に出てくる江戸時代の大坂の町が実物大で再現されていますよね。当時、すでにプロの落語家が今昔館で落語会をやった実績もありました。それなら、この場所で子どもたちの落語大会をしたらどうかと提案しました。大会を今昔館で開催し、入賞したら繁昌亭(*)に出てもらおうと。

増井 繁昌亭の舞台に上がれるというのは、この大会の醍醐味ですね。

学光 そうですね。今昔館での大会で入賞すると、繁昌亭に上がれます。プロの落語家のために作られた舞台で落語をするというのは、この大会でしかできない経験です。

ちょうど繁昌亭がオープンしたのが平成18(2006)年9月で、翌月には第1回大会に出場した子どもたちがその舞台に上がりました。それから20年、子ども落語も繁昌亭も同じだけ歴史を重ねています。

増井 私も審査員として参加していますが、学光さんはじめプロの落語家が真剣に審査してくださっている。子どもたちも一生懸命です。特に、私は親御さんの熱心さに毎回胸が熱くなります。

学光 子どもたちの熱意はもちろんすごいですが、親御さんたちも負けてないですね。落語ができるようになってもいい大学に行けるとは限りませんよ、と僕らは言うんですが……。

(*)天満天神繁昌亭は、大阪市北区天神橋二丁目にある寄席。

上方落語の定席の一つで、落語を中心に、漫才・太神楽・手品・腹話術などの色物芸の興行が連日執り行われている。通称「繁昌亭」。

艶話も酒飲みの話も面白い

増井 回を重ねる中で、変化したと感じることはありますか?

学光 変化はありますね。最初は出場者のほとんどが小話だったんです。回を重ねるごとに古典落語や新作落語といった本格的な話が増えてきました。大きな話を、制限時間内にまとめる力もある。すごい才能です。

増井 珍しい古典落語を発掘してくる子どももいますね。

学光 艶話をしたり、酒飲みの話を選ぶ子どももいて、それがまた面白い。しかも、指導者に習った通りにやるのではなくて、自分のアイデアや工夫を加えている。「このやり方はおもろいな」と、しょっちゅう感心しています。プロが見てもすごく勉強になる。

増井 お茶屋遊びを上手に演じたりしますね。

学光 小さい子どもが「お前はんかいな、まま、こっち入り」とやるのもいいですね。年中か年長さんで、首を左右(上下)に振らず、ずっと正面向いて落語をしゃべっている子どもさんもいました。ネタもよくわからないのですが、出てしゃべっているだけで笑えます。

全員が一体となってつくりあげてきた

増井 今昔館の子ども落語が定着してきて、登竜門のようになってきたことは嬉しいですね。

学光 やっぱり、繁昌亭に上がれるというのが他の大会との大きな違いですね。繁昌亭ではお囃子も生演奏の本物ですし、すごくいい経験になると思います。子ども落語のファンになったという人もいますし、プロの落語家もこっそり聞きに来ています。

増井 応募用紙にあるコメント欄には「繁昌亭目指して頑張ります!」「今年も今昔館で落語をするために一年間がんばりました」と、思いの丈が素直に綴られています。講評の時には、会場中が集中して聞いていますよね。

学光 講評では動きとか、間とか技術的なことを伝えています。大会から繁昌亭に出るまでの間に、もう一段上手くなっている。自分で考えて、練習を重ねて、努力して、一生懸命なのが伝わってくるんですよね。

増井 コンテストなので競い合いなんだけど、すごく一体感があります。

学光 子どもだけじゃなくて、親御さんも、裏方も全員でつくりあげている大会です。最初は笑ってくれるかなと不安もありましたが、「こんなにうけるんか!」と驚くほど笑い声があがります。子どもたちの一生懸命さも伝わるし、演者も観客も楽しんでいるからでしょうね。

その分、毎回の審査はめちゃくちゃ難しいです。繁昌亭に出られなくて悔し涙を流す姿は忘れられません。

次の世代につないでいく

増井 大会に出て、「落語の友達を増やしたいです!」という子もいます。参加者のみなさんが交流しているのもいいですよね。

学光 関西以外からも参加してくれるので、子どもたちは各地の仲間と落語を通してつながりができますね。何度も出場する子もいて、家族ぐるみで仲良くなっていたり。中学3年生になると「今までお世話になりました」と卒業の挨拶をしたりね。

増井 この大会に出た後、プロになったり、アマチュアで落語を続けている人もいます。

学光 プロの落語家になったのは笑福亭呂翔さんや、桂文りんさんとか、数名いらっしゃいます。彼らもそうですが、中学生になるともう大人の貫禄が出てきますよね。

増井 今後、大会に出た子どもさんが結婚して、その子どもさんが出場する可能性もあります。

学光 楽しみですね。大会に出たことでもっと落語が好きになったり、家族や友達が落語に興味をもったり、繁昌亭にも足を運んでくれる人が増えたら嬉しいですね。子ども落語大会も、落語も次の世代へつないでいきたい。

それと、始まりの頃のように今昔館の展示室でまたやりたいですね。あの座敷で町の中に溶け込んで落語をやるというのがとてもよかった。

増井 そうですね、コロナ禍以降は3階のホールに変わって、今は参加者も増えたこともあり展示室に入りきらないんです。今後も繁昌亭との連携や、今昔館の江戸時代の大坂の町並みを体験してもらう工夫などは考えていきたいですね。これからもよろしくお願いいたします。

第19回子ども落語大会

※第20回子ども落語大会

(住まい情報センタービル3階ホール)

2025年8月24日(日)

※入賞者記念公演 (天満天神繁昌亭)

2025年10月5日(日)

どちらもどなたでもご覧いただけます(入場無料)