103

103

社会事業として取り組んだ先鋭的な住宅供給

中嶋 節子 さん

【PROFILE】

京都大学大学院人間・環境学研究科教授。博士(工学)、一級建築士。専門は都市史、建築史。公益社団法人大阪府建築士会副会長。「北畠住宅」や「下寺住宅」「北日東住宅」「南日東住宅」の調査に携わった。

急激な近代化と住宅問題

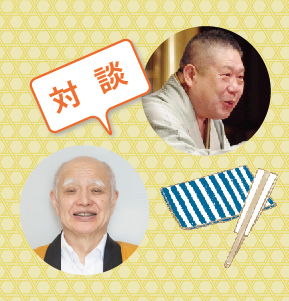

江戸時代の大坂は遊興都市、商業都市として発展してきた。明治に入ると急速な工業都市化が進み、人口も爆発的に増加していく。

市街東部には軍需工場地帯があり、明治時代中期以降は市街西部にも鉄工所や紡績工場が立ち並び始めた。近世において大坂三郷と呼ばれた市街地の周縁地域である、西成、都島、大正付近などが工業地帯となった。

工場の周辺には職工用の住宅が建てられたが、急激な人口増により住宅は不足し過密化もみられた。市域の拡張やインフラ整備も進み、近代都市と変化していった一方で、環境の悪化など、都市問題が深刻化した。都市の近代化による問題の影響を強く受けたのは、経済的に弱い立場にある人々だった。

大阪は明治時代の初期から先進的な住宅政策に取り組んだ。人口増加に伴い、明治時代中頃までは劣悪な環境の長屋が無秩序に建てられていった。それに対し、1886(明治19)年に大阪府令の「長屋建築規則」が、1909(明治42)年には「建築取締規則」が成立した。

いずれも全国に先駆けて作られた建築物に関する規則であり、建物の構造や衛生面、防火などについて具体的に配慮したものだった。規則によって住宅の質が一定程度以上に保たれることを狙った。

社会福祉事業としての住宅政策

「大阪市の住宅政策の特徴は、社会福祉的な事業として取り組まれてきたことにある」と中嶋さんは言う。現在の大阪市では都市整備局が密集市街地の整備や市営住宅に関する事業などを担い、福祉局ではいわゆる社会福祉や社会保障を担当している。

大阪市政が1889(明治22)年に始まった当初から、工場労働者や困窮者、居住環境の悪化などの対策として社会福祉的な事業に力を入れていた。大正時代に入ると社会事業に取り組む救済係が設置され、その後「社会部」となった。

『まちに住まう—大阪都市住宅史』によると「社会部は庶務課・事業課・調査課の三課と市民館・児童相談所によって構成され、事業課には住宅係・職業係・児童係があり、事業としての重点は住宅政策や労働政策・児童保護政策にあった」とある。社会部調査課は住宅に関すること、生活や労働の状況などさまざまな社会調査を行った。

月賦分譲住宅「北畠住宅」の登場

「第一次世界大戦までは住宅の戸数が不足する量的な住宅難でした。その後戦後恐慌が起こると、住宅戸数は足りていても家賃が高すぎて入居できない経済的な住宅難へと状況が変化しました。貸家の維持には費用がかかるため、家賃が下がらず、借家争議がおこりました」と中嶋さんは語る。

土地区画整理なども進んだ1925(大正14)年に完成したのが「北畠住宅」だ。新開地と呼ばれていた現在の阿倍野付近に、大阪市が建てた分譲戸建住宅群である。家賃の高騰から、持ち家を取得したいと考える人が増加し、それに応じて生まれたのが北畠住宅だった。

北畠住宅は1戸あたりの建坪がおよそ18坪、2階建。屋根の形や扉の装飾、間取りなどが少しずつ異なっていた。廊下から各部屋へ直接入ることができる中廊下型が取り入れられ、暮らしやすい間取りとなっている。

「購入には一時金420円程度必要で、当時としては高額でした。中産階級向けとしつつ、所得に余裕がある世帯が購入しました。月賦制で、支払いが完了すると購入者の所有となりました」と中嶋さんは言う。

大きな話題を呼び、メディアにも数多く取り上げられ、104戸に対して3000人を超える応募があったという。中嶋さんは「公共が月賦住宅を建てたというのは、日本で初めてのことでした。戸建住宅のモデルとして考えられていたこともあり、入居者が決まるとすぐに大阪市が主導して自治会が立ち上げられました。親睦を深めるための娯楽倶楽部などもあったようです」と話す。

販売が決まると多くのメディアが取り上げたという。

不良住宅地区改良事業と近代集合住宅

1923(大正12)年に関東大震災が起こると、大阪には震災から逃れた人々が押し寄せ、人口が210万人を超えてついに東京を抜いた。同年に市長となった関一のもと、第二次市域拡張が実施され、「大大阪」と呼ばれる時代を迎えた。

大正時代に大阪市は社会事業として多くの市営住宅を建設した。拡張した新市街地に新たな住宅を建てるとともに、大阪市が最も重視したのは不良住宅地区の改善をすすめることだった。市営住宅は木造の長屋や戸建住宅などが多かったが、改良住宅として鉄筋コンクリート造の近代的な集合住宅も建てられた。

中嶋さんによると、「大きな街区の道路に面したところは、比較的整然としているが、その内側にある無数の路地には超過密に居住するスラム化したエリアがありました。そこで暮らす人々に、一旦別の場所へ移住してもらい、改良住宅を建ててそこに戻ってもらうという事業」だったという。

「下寺住宅」「北日東住宅」「南日東住宅」

満州事変がおこった1931(昭和6)年に完成したのが「下寺住宅」だ。翌年には「北日東住宅」、さらにその翌年に「南日東住宅」が完成した。大阪市の技師として設計に携わったのは、当時日本でモダニズム建築運動を牽引していた建築家たちだった。

デザインの特徴について中嶋さんは「伊藤正文は大阪市立美術館を、新名種夫は大阪電気科学館を手がけた人物です。

外観のデザインは水平ラインが強調され、丸窓や幾何学模様をうまく組み合わせた先進的なモダニズムのデザインでした。一方で居室などは、衛生的で文化的な生活かつ、もとの住人たちが暮らしやすい空間づくりがなされました。長屋を縦方向に積み上げるイメージです」と説明する。

3つの集合住宅はどれも鉄筋コンクリート造の3階建てだった。間取りは3畳と6畳の2部屋を基本として、多くの異なるパターンがあった。各戸に水洗トイレや炊事場があり、風呂は無かった。

住宅全体としては通風や採光に配慮し、1階には店舗付住居もあった。ダストシュートも設置されたが、使い慣れておらず、湿度の高い風土もありうまく機能しなかったという。屋上に洗濯場があり、物干しや物入れが設置されていた。単身者向け住戸用には共同の炊事場やトイレもあったという。

いずれも解体され、現存していないが、中嶋さんは解体前の下寺住宅や北日東住宅などの調査に携わったという。「改良住宅での住まい方は時代によって変化していきました。居室が狭いため、市が敷地内に住民用の倉庫を設置した記録もあります。調査では住人が工夫を凝らして住みこなしていた痕跡が随所に見られました」と振り返った。

戦後の大阪を代表する住宅団地「古市中団地」

第二次世界大戦後は、復興と高度経済成長による市内中心部への人口集中に対応するため、住宅団地が多く建てられた。1953(昭和28)年に建設が始まり、1956(昭和31)年に完成した古市中団地は大阪を代表する住宅団地の一つだ。大阪くらしの今昔館8階の常設展示室には、当時の暮らしのようすを再現した古市中団地の模型が展示されている。

「設計を担当した久米権九郎は1920年代にドイツで建築を学びました。当時のドイツではジードルングと呼ばれる集合住宅が建設されていて、久米も目にしていたと思います。

古市中団地にはその知見と経験が活かされました。街路は自由な曲線を描き、住棟はマルーン色(濃い赤茶色)やブルーなどを取り入れ、色使いもユニークだったようです」と中嶋さん。残念ながら古市中団地も解体されてしまったが、給水塔がランドマークとなっていてとても人気のある団地だった。

「大阪市は社会事業として多様な住宅政策に取り組んできました。時代によって住まいに求める広さや機能は変化しますが、今後も福祉的な視点を踏まえた住宅政策が求められるのではないでしょうか」と中嶋さんは語った。

*参考資料

『まちに住まう—大阪都市住宅史』

(1989年、企画:大阪市、編集:財団法人大阪都市協会/

大阪市都市住宅史編集委員会、平凡社)

『住まいのかたち 暮らしのならい

大阪市立住まいのミュージアム図録』

(2001年、編集:大阪市立住まいのミュージアム

(大阪くらしの今昔館)、平凡社)

「大阪市営北畠住宅について」

(2001年、中嶋節子・寺田昌代・牧宏美、

平成13年度日本建築学会近畿支部研究報告集、p925-928)