9階の展示室では、天保年間(1830年代)の大坂の町家を実物大で再現しました。ここは大坂町三丁目という架空の町です。

200年の時空をさかのぼり、大坂の商家の賑わい、天神祭の飾り付け、四季折々の年中行事、そして日々の暮らしを体感してください。

❖ 2次元コード展示解説が利用できます ❖

常設展示室では、2次元コード展示解説を新設しました。展示室入口に掲示している”2次元コード”をスマートフォンで読み取ると、展示解説を見ることができます。学びを深めるツールとして、どうぞご利用ください。

4月〜8月

夏祭之飾(なつまつりのかざり)

9月〜3月

商家之賑(しょうかのにぎわい)

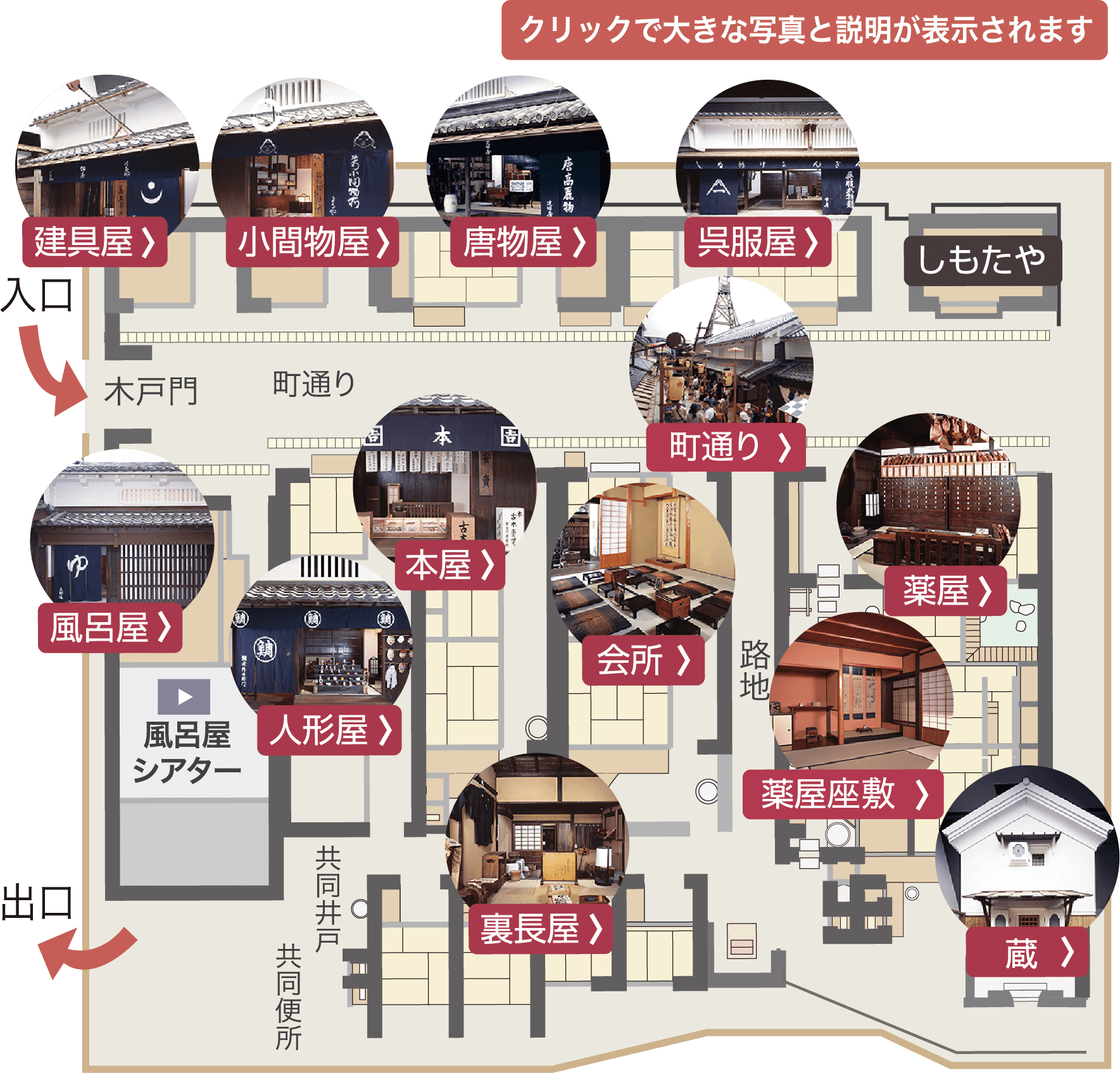

大坂町三丁目マップ

一日の移り変わりを体感してみよう

金魚売りの声、雨音、犬や鳥の声、昼の町、夕焼け、夜の町…

この大坂町三丁目の一日のうつりかわり、人々の生活を音や効果で体験してみてください。

見つけてみよう!探してみよう!

町家の細部のデザインに注目したり、町に住む動物を見つけてみよう。

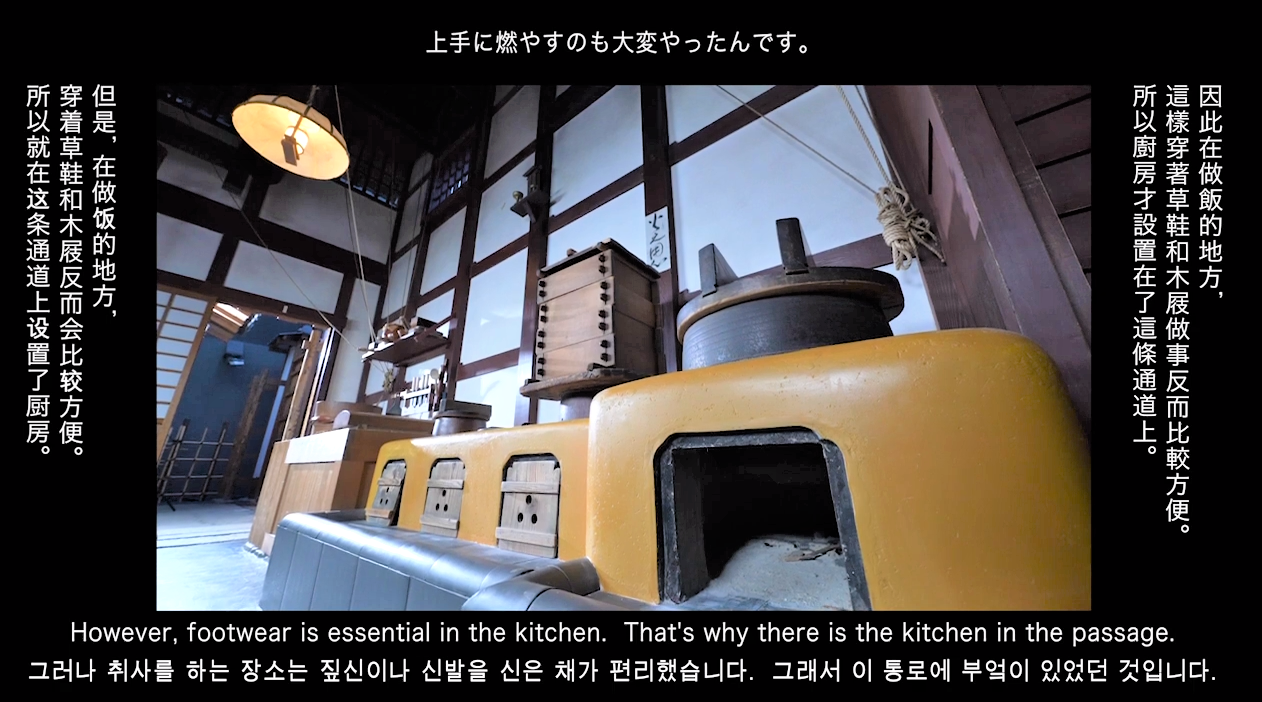

風呂屋シアター(約20分)

江戸時代の大阪を映像で体験できます。

日本語・英語・韓国語・中国語(簡体・繁体)の字幕で紹介

大坂むかしまち巡り

人間国宝桂米朝・桂米團治父子と行く、江戸時代の大坂

| 放映時間 |

|---|

| 10:10〜 |

| 10:55〜 |

| 11:40〜 |

| 12:25〜 |

| 13:10〜 |

| 13:55〜 |

| 14:40〜 |

| 15:25〜 |

| 16:10〜 |

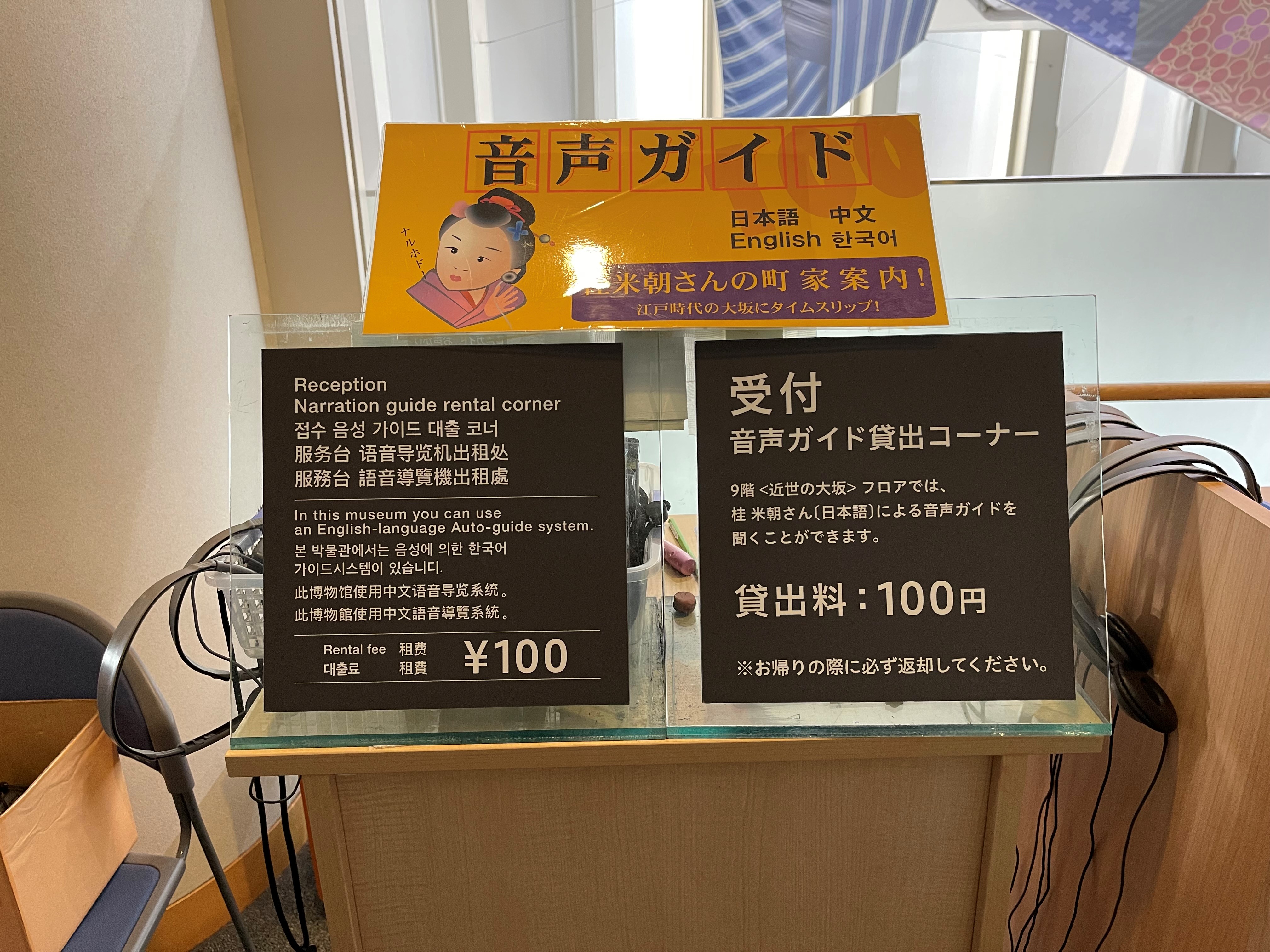

音声ガイド有料/¥100

人間国宝の落語家 桂米朝さんのガイドで展示を楽しんでいただけます。

4ヶ国語(日本語・英語・韓国語・中国語<繁体・簡体>)対応

桂米朝さんのガイドは日本語のみ

●受付時間:10:00~16:30

●貸出・返却場所:9 階第一展示室入口

●所用時間:約30 分

●注意事項:解説は9階常設展のみとなります。

音声ガイド受付の様子

音声ガイド受付の様子

音声ガイド機器(イヤホン付)

音声ガイド機器(イヤホン付)

着物体験有料/1,000円(現金払いのみ)

※クレジットカード、キャッシュレス対応は行っておりません。

※クレジットカード、キャッシュレス対応は行っておりません。

着物(夏季は浴衣)に着替えて江戸時代の町並みを散策することができます。洋服の上からはおる簡単な着付けなので気軽にご利用いただけます。

●受付時間:10:00〜16:15

●受付場所:9階着物コーナー

●定員:先着100名様/日

ご利用時間 お1人様30分間(着替え時間を含まない)

ご利用料金 お1人様1回1,000円

※身長制限 110cm以上

※国内外に関わらず、小学校・中学校団体様の着物体験利用の受付は行っておりません。

【ご提供するサービスの内容】

- 着物・草履のレンタル

- 着付け ※服の上から着物を着ていただきます。

- 上着、厚手の衣類(セーター、トレーナー等)は脱いでください。

【着物体験をするには】

❶券売機でチケットを購入

※現金のみ使用可

❷ロッカーに荷物を預ける

※バッグや上着を預けます

※携帯電話やカメラは預けずにお持ちください

※携帯電話やカメラは預けずにお持ちください

❸草履と足袋に履き替えます

❹服の上から着物を着ます(着付時間:約3 分程度)

※パーカーなどのフードの付いた服の上からは着用できません

❺着付完了 江戸時代の町へタイムトリップ!(貸出時間:30 分)

素敵なお写真を撮ってくださいね!

【ご利用にあたっての注意】

- 9階(江戸時代のフロア)のみのご利用となります。着物を着たままで8階、10階へは移動できません。

- 着物の破損の原因となりますので着用中にお子様を抱っこする、かばんを肩にかけるなどの行為はご遠慮ください。

- 常設展示室内での写真撮影は可能ですが、三脚、自撮り棒(セルフィースティック)の使用はご遠慮ください。また、撮影の際は他のお客様のプライバシーにご配慮ください。

- Tシャツなど袖のある衣服の上から着物を着ていただきます。キャミソールやタンクトップ等袖のない衣服での着用はご遠慮下さい。

- 妊娠中の方や介助が必要な方は、予期せぬご体調の変化を考慮し、体験をご遠慮いただく場合があります。